労働契約の内容や締結方法とは

1 はじめに

企業等と、その企業等のために仕事をする人とが締結する契約の一つとして、労働契約があります(雇用契約と呼ばれることもあります。)。

企業や組織等で働く多くの方が、意識しているかどうかを問わず、労働契約を締結して働いているわけですが、労働契約とはいったいどのような内容の契約なのでしょうか。また、労働契約を締結する意義とは、どういうものなのでしょうか。

2 労働契約とは何か

労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とされています(労働契約法6条)。つまり、労働者において“使用者の指揮命令に従って労働力を提供すること”(労働義務)と、使用者において“賃金(報酬)を支払うこと”(賃金支払義務)とが対価関係になっており、ひとまずこれらの点について合意ができていれば、労働契約自体は成立していることになります(なお、請負契約や業務委託契約との大きな違いの一つとして、労働者が、契約相手である使用者の指揮命令に従わなければならないという点が挙げられます。)。

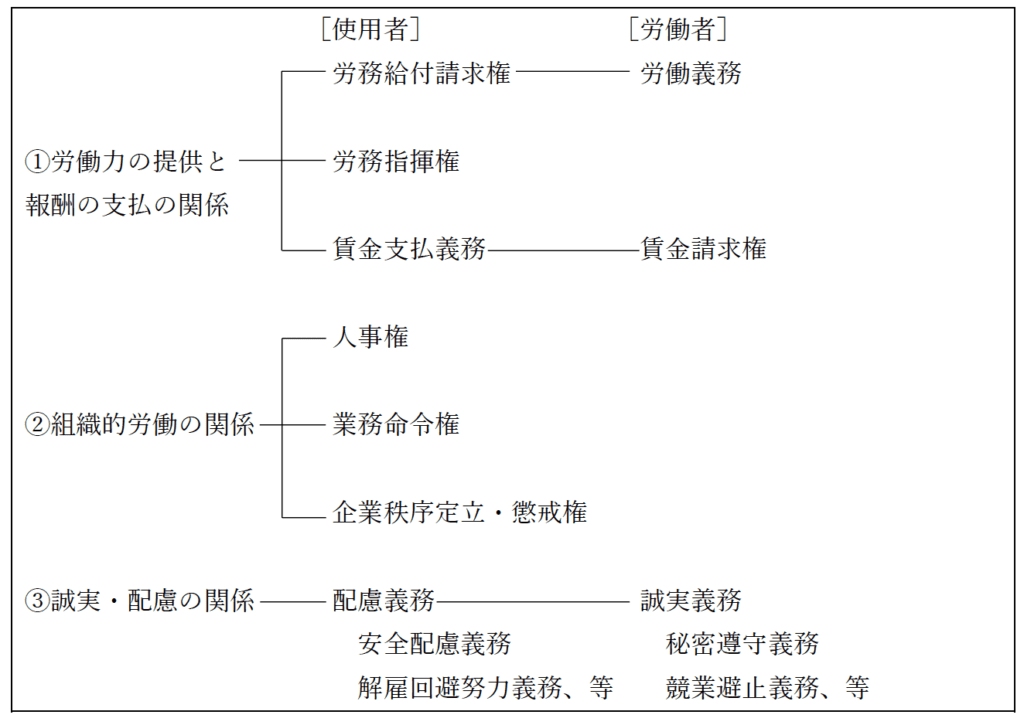

他方で、労働者の労働義務と使用者の賃金支払義務は、労働契約の中核的な内容ではありますが、労働契約の内容はそれのみに留まるものではありません。例えば、労働者が使用者(典型的には、企業)という組織の中で働くものであることに伴い、使用者には組織的管理を行う権限として、労働者の配転や昇進・昇格等を決定する権利、いわゆる人事権があります。

また、労働契約には、労働者が労働力を提供する、すなわち労働者そのものが使用されるという面や、継続的な関係であるという面がありますので、労使間で相互に相手方の利益に配慮し、誠実に行動することが求められています。その結果、使用者においては、職場における労働者の安全等を保護すべきという安全配慮義務等がありますし、労働者においては、使用者の営業秘密を適切に管理し、漏えいしてはならないという秘密保持義務があるということになります。

それらを含めて、労働契約関係における権利義務の全体像は、以下のように整理されることもあります。労働契約は、労働者の労働義務と使用者の賃金支払義務を中核としつつも、様々な権利・義務の総体として成り立っているのです。

【労働契約関係における権利義務の体系】

そして、これらの権利・義務があるということは、労働者及び使用者は、それぞれ相手方に対して、自身の権利を行使する(義務の履行を請求する)ことができるということです。よく、労働者から使用者に対して、「未払残業代の支払請求」がなされたことが報道されますが、これはまさに、使用者が支払う義務のある賃金を支払わないため、労働者がその支払請求権を行使しているものです。他方で、使用者もまた、労働者に対して、使用者の指示に従って働くことを求めること等ができます。

このように、労働契約が成立していると、相手方に権利を行使することができ、場合によっては訴訟等の手段を使うこともできるようになるのです。

3 労働契約を締結する方法

一般的に、契約内容を明確化する方法として最も用いられる方法は、契約書という書面を作成する方法です。この点、法律上、契約を締結する際に、契約書の作成をする義務がある契約(建設業法19条等)や、そもそも書面化しない限り契約成立自体が認められない契約(借地借家法22条等)もあります。

これに対して、労働契約については、誤解されることが多いのですが、法律上、契約書の作成は求められていません。すなわち、口頭で合意したにすぎない場合であっても労働契約は成立します。また、当然、口頭であっても、“合意された”といえるだけのやり取り等があることは必要ですが、前述のとおり、労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うこと」が合意されていれば成立しますので(労働契約法6条)、それ以外の細かな点が合意されていなくても、労働契約それ自体は成立するのです。

ただし、これは、使用者と労働者双方が署名又は記名押印するものという意味での“契約書”の作成が求められていないということであって、労働契約の内容である賃金、労働時間等の労働条件は、別の形で明確化されることになっています。すなわち、法律上、使用者は、労働者に対して、賃金、労働時間等の労働条件を書面等で明示しなければならないとされており(労基法15条、労規則5条等)、多くの場合、「労働条件通知書」という名称の書面等が作成され、労働者に交付等されることで、その労働条件が明確化されているのです。

※実務上の取扱いとして、労働条件通知書に労働者の署名等を求めることも多く行われていますが、これは法律上の要請ではありません。

※なお、以前は、この労働条件の明示の方法は、書面の交付に限られていましたが、2019年4月1日施行の法改正により、電磁的方法、すなわちEメールやSNSのメッセージ機能等の利用による明示も可能になっています。

また、使用者が、合理的な労働条件が定められている就業規則を作成し、かつこれを労働者に周知させていた場合には、その就業規則に定められた労働条件が、労働契約の内容になります(労契法7条本文)。上記の「労働契約関係における権利義務の体系」の図でもわかるとおり、労働契約の内容は多岐にわたりますが、就業規則に定め、これを周知させておくことで、全労働者に対して、一律の労働条件を定めることができるようになるのです。

4 内定とは何か

ここまで、労働契約の内容やその締結方法について説明してきましたが、その前段階である「内定」についても補足的に説明しておきます。

多くの場合(特に新卒学生の採用の場合)、いわゆる「入社」の前に「内定」といわれるものが出されるわけですが、その法的性質等がどういうものかについては、実はケースバイケースです。この点、かつて、最高裁判決においては、内定とは、始期付きの労働契約であり、かつ、解約権が留保されている労働契約であるとの整理がなされたことがあります(①最判昭和54年7月20日・大日本印刷事件、②最判昭和55年5月30日・電電公社近畿電通局事件)。つまり、内定とは、

・入社日を就労又は効力発生の始期としているとともに、

・内定通知書等に記載されている内定取消事由に基づき、当該始期(入社日)の前に使用者が解約する権利を持っている、

という契約であるとされたのです。

ただし、やや複雑なのですが、入社日を効力発生の始期ととらえた判例①のとおりとすれば、入社日前の時点では、契約として成立はしているものの、効力は生じていないということになりますので、権利・義務の拘束関係は生じておらず、当然、就業規則の適用もないということになります。他方で、入社日を就労(労務提供)の始期ととらえた判例②のとおりとすれば、入社日前の時点においても、労働契約としての効力が生じているため、就業規則の一定の部分(例えば、会社の信用や営業秘密の保持等に関する部分)については、内定時点から適用があるはずということになります。同じ内定と呼ばれるものであっても、具体的な事実関係の相違によって、2つの最高裁判例で、その性質について異なる判断がなされたということです。

実は、「内定」についての法的性質は、結構あいまいなのです。