電子契約の導入を検討する上で一番大切なことは何か?

これまで契約書は紙で作成して契約相手に印鑑を押してもらっていたのに、電子契約にして問題はないのだろうか。

「電子契約は法的に有効」と言われても何だかよく分からないと思っている人もいるだろう。

そこで、そもそも「契約書は何のために作られるのか」というところから出発して、電子契約の導入を検討する上で一番大切なことを、なるべく分かりやすく解説してみようと思う。

電子署名の認証とか、秘密鍵や公開鍵がどうとか、小難しい話は一切なし。

1.契約書は何のために作られるのか

契約「書」がなくても、契約は有効に成立する。なぜなら、契約は申込みと承諾によって成立するからだ(民法522条1項)。申込みと承諾は口頭でも出来る。AさんがBさんに「僕の腕時計を1万円で売るよ」と言い、Bさんが「買った!」と答えれば、AさんとBさんの間には1万円の腕時計の売買契約が成立する。

では、なぜわざわざ契約の内容を文書にして、契約「書」を作るのだろうか。それは、契約の内容を文書という形に残して、証拠にするためだ。そして、証拠とは、究極的には裁判所に提出して、裁判官に「確かに契約書に書かれているような事実(上記の例でいえば、AさんがBさんに腕時計を1万円で売った事実)があったようだ」と認めてもらうために作成するものだ。しっかりとした契約書があれば、仮に争いが生じても、「裁判をしても結果は見えているから、話し合いで解決しよう」ということにもつながる。

ならば、話はシンプルだ。電子契約でも同じことができれば良いのだ。

2.裁判所は押印文書をどのように証拠として扱うのか

AさんとBさんの間で先ほどの売買契約を文書にして、AさんとBさんがそれぞれ印鑑を押したとする。その後、AさんはBさんに腕時計を渡したのに、Bさんが1万円を払おうとしない。AさんがBさんに対して裁判を起こしたところ、Bさんが「契約書に印鑑を押したのは私ではない」と言い出した。さて、どうするか。

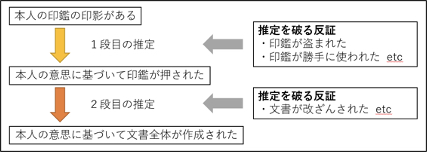

契約書には確かにBさんの印鑑が押されている、つまりBさんの印鑑の印影がある。この場合、裁判所は、契約書に印鑑を押したのはBさんだと推定する(最高裁昭和39年5月12日)。なぜなら、通常、印鑑は厳重に管理・保管されていて、むやみに他人に使わせたりしないという経験則があるからだ。認印ではなく実印であれば、この経験則はより強く働くことになる。Bさんがこの推定を破るためには、契約書に印鑑を押したのは自分ではないということを反証しなければならない。例えば、印鑑が盗まれたとか、別の要件でAさんに貸した印鑑が勝手に使われてしまったといった事実があれば、その事実を主張して、推定を破らないといけない。Bさんが反証に失敗した場合、裁判ではBさんが印鑑を押したものと扱われる。

では、Bさんが「確かに契約書に押印したが、そのときの契約書には千円(1,000円)と書かれていた。Aさんが勝手にゼロを1個足して1万円(10,000円)に書き換えたのだ」と主張した場合はどうか。このような場合については法律に規定があり、本人の意思に基づいて押印されたときは、文書全体が本人の意思に基づいて作成されたと推定する(民事訴訟法228条4項)。これは、通常は、文書の内容が確定した後に印鑑が押されるという経験則があるからだ。Bさんとしては、先ほどと同じように、Aさんが事後的に文書を改ざんしたといった事実を具体的に主張して、推定を破るための反証をしなければならない。反証に失敗した場合、裁判では文書全体がBさんの意思に基づいて作成されたものと扱われる。すなわち、Bさんが「1万円でAさんの腕時計を買う」という内容の文書を作成したものと扱われる。

以上の話は「二段の推定」といわれるものだ。図にすると、次のようになる。

二段の推定は、日本のハンコ社会を支えてきた考え方だ。これにより、契約相手が押印した契約書があれば、基本的には、契約相手から「契約自体していない」とか「その内容では契約していない」と言われるリスクは大きくはなかった。実務上も、当事者が押印した契約書がある場合、裁判で契約の成立が争われることはあまりない。

3.電子契約は押印文書に代わることができるのか

電子署名法という法律があり、電子署名が付いている電子文書であれば、裁判において押印文書と同等に扱われるとされている(電子署名法3条)。

電子署名とは、次の技術的条件を満たすものだ(電子署名法2条1項、3条かっこ書)。

①必要な情報やICカード等を適正に管理することで、本人だけが使用できる

②電子文書が署名者の作成によることを示すためのものである

③電子文書への改変の有無を確認できるものである

要するに、押印文書に関する二段の推定を支えている経験則が電子署名でも成り立つことが、電子署名の技術的条件となっている。特定の電子契約サービスの導入を検討する場合には、そのサービスを提供している事業者が①~③の点について技術的にどこまで手当てしているかは重要なチェックポイントになるだろう。

また、電子契約で締結した契約の成立を実際に裁判所で立証するための手順が事業者によってマニュアル化されていると、さらに良いだろう。電子契約も押印文書と同じように証拠とするために作成するものだから、電子契約を裁判で証拠として提出する手順が具体的に決まっていることは、電子契約を導入する上での最低条件のはずだ。

4.おわりに

これまで契約の内容を文書にして契約当事者がそれぞれ押印してきたのは、そうして作られた押印文書を契約成立の証拠とするためだ。これにより、契約相手から「契約自体していない」とか「その内容では契約していない」と言われるリスクを下げてきたわけだ。もし電子契約の方が押印文書と同等あるいはそれ以上に証拠として機能すると考えられる場合には、電子契約の導入を検討しても良いだろう。

最後にまとめておこう。電子契約の導入を検討する上で一番大切なことは、「電子契約を裁判で証拠にできるか」だ。これを一段深めると、契約相手から「契約自体していない」とか「その内容では契約していない」と言われるリスクはないかという観点から、電子契約の導入を検討するということだ。